Macbeth : il n’en fallait pas moins pour célébrer les 50 ans du Théâtre du Soleil. 50 ans, un demi-siècle, c’est peu. C’est beaucoup. C’est énorme au regard des spectacles anthologiques produits par Ariane Mnouchkine et sa troupe, une lecture transversale des grands titres du répertoire, qui en connectant les multiples courants de l’art dramatique international, démontre son universalité.

Avec Ariane Mnouchkine, l’Angleterre du XVIème siècle rencontre le Japon impérial, la Grèce antique rejoint l’Inde ancestrale, … Les Atrides, Tartuffe, la Révolution française trouvent sur les planches de son théâtre la même inspiration que l’auteur contemporaine Hélène Cixous. Et les grandes techniques dramatiques s’y épanouissent, commedia dell’arte, kabuki, marionnettes, dans une valse colorée d’où émergent des souvenirs inoubliables : Molière ou la vie d’un honnête homme, émanation de l’homme de scène, mourant ses derniers instants dans un escalier sans fin, L’Indiade, fresque historique et onirique à la fois, parfait équilibre entre le réel et le mythique qui régissent cette culture, Richard II, folle chevauchée de ministres mi samouraïs mi chevaliers secondant un roi en fraise et en kimono, traversant la cour des Papes avant de se faire dévorer par sa propre démesure.

Richard II … Shakespeare. La longue, la belle amour. Humble et fertile, fidèle et tendre, exigeante et glorieuse. Henry IV, La Nuit des rois, … cette union irrigue jusqu’à la logique du théâtre du Soleil au nom inspiré des grandes salles élisabéthaines : The Globe, The Curtain, The Rose, The Swan … Et maintenant ce Soleil, The Sun, dont le demi siècle coïncide avec les 450 printemps du poète, lui rendant hommage dés l’entrée dans un hall peint d’ocre, le sourire sage et protecteur de Shakespeare accueillant le public du haut de sa fresque comme il le faisait il y a quatre siècles. Et partout sa présence comme un génie tutélaire : dans l’agencement des lieux disposés en périphérie de la ville, au cœur du campagnard bois de Vincennes comme jadis leurs ancêtres en dehors de la très puritaine City, dans le calme recueilli et complice des acteurs aux coulisses ouvertes, qui se préparent devant nous, dans le fourmillement impatient des spectateurs appelés à la salle par les tambours de guerre, dans la promiscuité d’une audience assise sur les marches autant que sur les bancs.

50 ans du théâtre du Soleil, 450 ans de Shakespeare : la filiation est nette, revendiquée, assumée jusque dans le choix de la pièce, ce Macbeth maudit que tout acteur redoute de jouer au point de n’en pas prononcer le titre, dont chaque représentation depuis l’origine est perturbée d’incidents, d’accidents, de décès parfois. Macbeth, ici précipité sur le plateau dans la contemplation voulue d’une autodestruction inexplicable. Celle d’un homme qui a tout, et qui sur un coup de tête, va tout précipiter dans le néant. Car c’est de cela qu’il s’agit : soldat courageux, baron fidèle, mari heureux, châtelain juste, Macbeth est un homme comblé, aimé de son roi qu’il a protégé avec dévouement et au péril de sa vie, à l’heure des dangers et des traitrises. Alors pourquoi bascule-t-il ? Pourquoi commet-il l’irréparable, le monstrueux, ouvrant la voie d’une longue série d’horreurs qui finiront par sa propre mise à mort d’ignominieuse façon ? Récompensé, fêté, félicité, cet anti-héros débute la représentation sur une victoire, un triomphe, une apothéose. Et va plonger.

C’est ce plongeon dans les abîmes qu’Ariane Mnouchkine autopsie en 24 tableaux, là aussi renouant avec les origines d’un texte trop souvent forcé par le découpage classique en actes et scènes. Un texte qu’elle a retraduit, comme pour mieux s’imprégner de sa rythmique particulière au moyen anglais et à cet art si particulier de l’image, propre à l’auteur des Sonnets. Entre poésie précieuse et langage grossier, la langue de Shakespeare déploie ses ailes de lumière et de nuit, pour nous faire rêver et trembler, cathartique tandis que les percussions de l’orchestre (autre héritage élisabéthain) scandent les étapes de ce cauchemar. Musique de film d’horreur, répliques de polar. Eternelle tragédie du pouvoir aveugle, modernité de la quête irrépressible de puissance. Les premières minutes de la pièce nous entraînent dans le tourbillon des sorcières, bacchantes ravageuses enfuies d’un tableau de Goya, d’une gravure de Dürer, cri primal immédiatement contredit par le parti pris de la mise en scène : c’est dans une guerre contemporaine, avec flingues, hélicos et radio transmission, que nous nous retrouvons.

Une guerre contemporaine, des hommes et des femmes modernes, éduqués et courtois, issus d’une classe dominante censée gouverner en sagesse et en équilibre, un univers confortable où la haute technologie prédomine ainsi que les media et les flashes de l’actualité, … mais la violence primitive demeure, souterrainement à l’œuvre dans les consciences tandis que les visages faussement sourient, et que les avidités grossissent comme des tumeurs malignes. Un cancer de l’âme ? Une soudaine envie ? Un caprice ? Macbeth et sa gente épouse, féminine par la séduction, menue mais habillée en homme au point que de dos, on s’y méprend, clin d’œil aux travestis de la scène élisabéthaine, à Viola/Césario, la scène de couronnement présente les deux époux criminels de dos en smoking, d’où évidente confusion des genres du reste revendiquée par Lady Macbeth dans son monologue d’entrée : « Unsex me ».

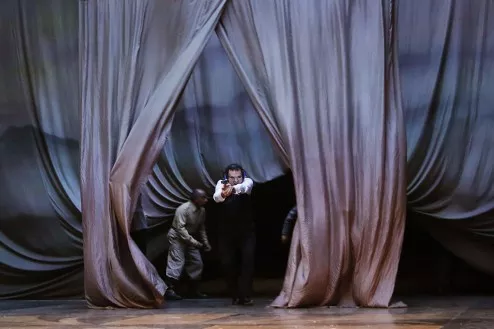

De cette chute nous ne saurons pas le pourquoi, … car ici n’est pas le problème. La seule urgence est de stopper la catastrophe en marche. Macbeth prend le pouvoir par le meurtre et le gardera ainsi, répandant la mort et la désolation autour de lui, dans une rage de destruction aveugle remarquablement suggérée par son interprète Serge Nicolaï, dont la démesure évoque le Scarface d’Al Pacino, le jeu halluciné et cynique d’un Albert Dupontel : l’effet est saisissant, jusque dans ce refus obstiné de voir les évidences de la chute à l’œuvre, tandis que l’Ecosse se noie dans les ténèbres d’une nuit perpétuelle et maudite. Seul tandis qu’il tire à vue sur une cible qui pourrait être le public ou ses serviteurs terrorisés. Seul quand il apprend la mort de son épouse, rongée de folie coupable au point de se laver frénétiquement du sang accusateur dans les vasques des jardins, …

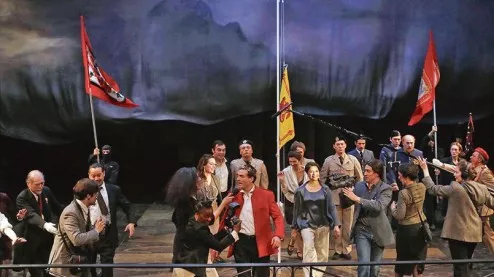

Seul et incapable de revenir en arrière car on ne peut reconstruire une vie tranchée. Duncan égorgé, la mécanique est enclenchée, et il faudra la résistance de tout un peuple pour venir à bout du monstre. Un monstre ? Mais au bout du compte, Macbeth pourrait être n’importe lequel d’entre nous. Et Ariane Mnouchkine de nous le rappeler malicieusement, quand elle le montre paradant lors de son intronisation, vêtu d’une veste d’apparat rouge, trop grande comme l’indiquera une réplique plus loin dans la pièce : prendre le pouvoir est une chose, l’assumer en est une autre. Entre bouffon et pitre, Macbeth n’est pas fait pour un pouvoir qui est trop vaste, trop lourd pour lui. Et l’espace de se réduire autour du tyran qui terminera cloîtré dans son bunker, au terme d’une guérilla pareille à une hallali ou un lynchage.

Rien, pas même une bataille officielle et chevaleresque pour se racheter. Dans cet espace variable où l’intérieur et l’extérieur se succèdent au gré des modifications scéniques, nous découvrons un autre possible, dans les allées d’un jardin de roses, sous une serre fleurie, dans un parc nocturne. La scénographie mérite d’être soulignée qui multiplie les lieux avec ingéniosité et une grande force évocatoire. Du salon d’une lady à la lande sauvage, d’une écurie à un ponton de bois, d’un poste de douane à un salon d’apparat, d’une piste d’atterrissage à une salle de banquet, la tragédie de Macbeth suit son cours inexorable, comme la purge violente d’une société malade de ses silences et de ses non-dits. Célébration de l’obscur, portée par des acteurs de qualité dont les prestations se répondent en harmonie, cette lecture particulière, sonne juste, comme un avertissement, un appel à la constante vigilance face à la folie soudaine.

Et plus si affinités

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-actualites/macbeth/article/macbeth