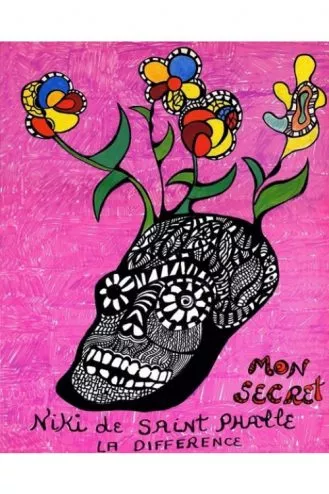

Tandis que la chronique est de nouveau défrayée par l’affaire de pédophilie de Roman Polanski et celle du viol de mineure de feu David Hamilton, reparaît l’ouvrage de Niki de Saint Phalle, Mon secret, aux éditions SINELA/La Différence. Nous avions rendu compte ici même, il ya deux ans, de la magnifique exposition que le Grand Palais avait consacré à Niki de Saint Phalle (1930-2002), qui avait révélé le personnage attachant que fut la seule artiste femme admise au sein des Nouveaux réalistes : une artiste autodidacte mais douée dans divers domaines, que ce soit le mannequinat, l’écriture, le dessin, l’anti-peinture, le “happening” ou la “performance”, la sculpture, la coréalisation de films, la réflexion féministe. Bref, une créatrice dont le vulgum pecus connaît au moins ses Nanas ou la Fontaine Stravinsky qu’elle conçut et fabriqua avec son second mari, Jean Tinguely.

Écrit à la main (au feutre ou, plus probablement, à l’encre de Chine) aux Canaries, en décembre 1992, et destiné telle une longue lettre à sa fille Laura (la comédienne Laura Duke Condominas), l’ouvrage, qui fut publié en 1994 par les éditions La Différence, se présente comme un livre-objet, livre d’art ou, plus exactement, d’artiste, malgré son apparence (sa couverture) d’ouvrage pour enfants ou d’album grand format de la bibliothèque rose. Le manuscrit est sans rature, mais avec des bouts de phrases serpentines débordant sur la marge de droite. La graphie irrégulière mêle le cursif français et la rondeur anglo-saxonne. L’auteure met sur le même plan majuscules et minuscules. Le texte est parsemé de fautes d’orthographe dues au mélange des langues et au ton naturel et direct emprunté, sans repentir ni relecture. De même, la virgule est souvent oubliée au passage. On pense aux calligraphies chinoises et arabes ainsi qu’à certains ouvrages lettristes d’Isou et de Pomerand (Ben, aussi a dû en écrire quelques uns). On n’oublie pas les manuscrits médiévaux, avec les majuscules enluminées comme des lettrines, en l’occurrence ici ornées d’anneaux ou d’écailles rappelant les colimaçons, voire le biblique serpent.

Le contenu est terrible. Il avait fait l’objet d’un film ironiquement intitulé Daddy, coréalisé par Niki de Saint Phalle et Peter Whitehead vingt ans plus tôt, après la mort de son père, un opus qui avait provoqué un scandale autour d’elle, indigné la presse et ses proches, hormis sa mère à qui elle déconseilla d’aller le voir et des esprits éclairés comme… Lacan. Le livre est le récit sans pathos du viol d’une fillette de onze ans par un paternel au nom prédestiné, un aptonyme (comme on dit au Québec) lourd de sens, lourd à porter, puisque consacrant le phallus. La psychiatrie, à coups d’électrochocs, n’a pas calmé la jeune femme qu’elle est devenue par la suite, prenant, dans la tradition freudienne, le parti du père, ainsi que le faisait encore la justice et la police il n’y a guère en France. La femme violée ayant la charge de la preuve. Le texte garde une justesse et pertinence qui n’a pour l’instant pas été démentie. L’auteure brise le silence, l’omerta en même temps qu’un tabou. Laissant parler la petite fille en elle, passant son savoir aux générations à venir de son écriture d’écolière, elle dit le crime dont elle a été victime. Crûment, sans détour et sans rage.

Et plus si affinités