par Nicolas Villodre et Nicole Gabriel

Dans le cadre du festival Sors de ce corps !, la Gaîté lyrique a programmé Sandglasses, une création de la compositrice contemporaine lituanienne Justè Janalytè.

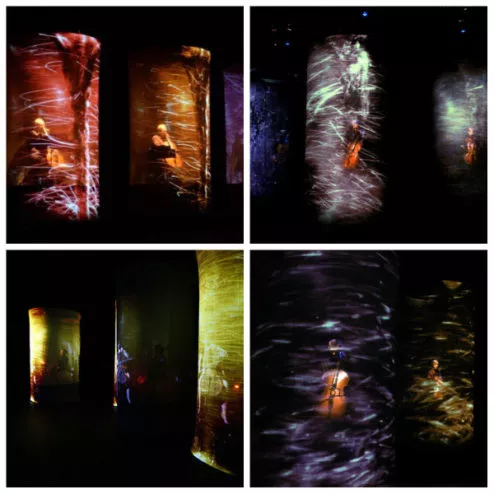

Un quatuor mixte de violoncellistes, deux hommes côté jardin, deux femmes côté cour (Edmundas Kulikauskas, Povilas Jacunskas, Onute Svabauskaite, Ruta Tamutyte), encapsulés chacun-chacune dans une colonne de toile imaginée par Juraté Paulekaité, illuminés en clair-obscur (par Eugenijus Sabaliauskas et Vilius Vilutis), nous apparaissent, fantomatiques, tels des spectres. C’est d’ailleurs du courant spectral que relève, selon nous, la musique qui sera développée une heure durant à partir d’un minimum de notes produites à l’ancienne, artisanalement, acoustiquement par des instruments du temps passé – du XVIe siècle –, dérivés du rebec, joués, certes, de manière peu orthodoxe mais en direct live et, au final, peu déformés par la sono.

En un premier temps, le spectateur peut avoir la sensation d’assister à une projection vidéographique d’un événement ayant déjà eu lieu et non, comme il pourra le vérifier par la suite – et en avoir confirmation lors des saluts –, à un concert produit en temps réel sous ses yeux et ses oreilles. Il faut dire que les notes émises sont elles-mêmes discrètes, immatérielles, comme issues d’un au-delà. La perception de cette musique des sphères oblige l’auditoire à tendre l’oreille ou à se mettre en état de recueillement. Et, de fait, c’est plus à une expérience audiovisuelle que nous convie la compositrice et ses collaborateurs qu’à un concert traditionnel.

L’image conçue par Luca Scarzella joue ici un double rôle. Ce dernier pratique le cache-cache avec les musiciens, qui sont tantôt valorisés, tantôt recouverts d’une seconde peau colorée, ayant sa propre rythmique et valeur d’ornement ou de supplément esthétique, sorte de bonus inespéré, justifié par la théorie baudelairienne de la correspondance des arts. Les teintes froides du début se réchauffent peu à peu, virent au pourpre, au parme, au rouge sang qui remplit les éprouvettes ou les tubes à essai auxquels font penser les cylindres de la scénographie. A un moment donné, on a l’image quasi-subliminale d’une violoncelliste nue photographiée en noir et blanc, plus proche d’une Charlotte Moorman que d’une Kiki incarnant le Violon d’Ingres.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et le filet sonore à peine audible du premier rang où nous nous étions pourtant placés se transforme progressivement, lentement, en courant torrentiel, impétueux, majestueux. Des cylindres éclaboussés de pluie qui sans cesse tournoient comme des moulins hydrauliques camouflent par intermittence les artistes pour les faire ressurgir ou magiquement ressusciter. Les sons s’étirent, s’effilent, se transforment subtilement, s’amplifient jusqu’à devenir des masses puissantes et graves. Ils sont utilisés pour leur qualité plastique. Ils forment une phrase ininterrompue, un continuum, un maelstrom. Tout cela, comme dit le poète, « dans une ténébreuse et profonde unité ».

Et plus si affinités