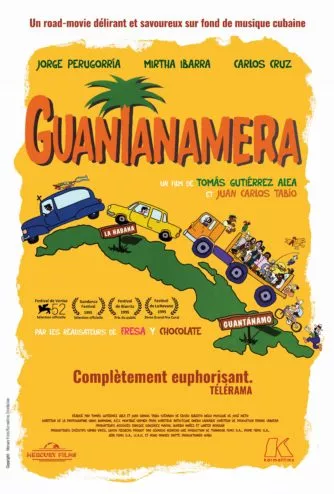

Coréalisé en 1995 par Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío, ce petit chef d’œuvre d’humour noir, au sens le plus surréaliste de l’expression, est un road-movie, une épique équipée, une fable ou une farce ayant pour mérite de pointer les contradictions de la bureaucratie castriste blétissante.

Le scénario prend pour source le cortège funéraire – et à peine funèbre – d’Entr’acte (1924) et le périple de Subida al cielo (1952) – cf. par exemple l’image du personnage statufié sur un piédestal. Le film mélange allègrement Thanatos et Éros en décrivant de manière précise les limites d’un système calqué sur l’économie planifiée soviétique. L’héroïne est une quadra malheureuse, tombée en disgrâce, ayant dû quitter son travail de prof … d’économie à la fac, mariée à un fonctionnaire zélé voulant rester bien en cour. On apprendra en cours de route (si l’on peut dire) que leur fille a quitté la galère cubaine pour aller vivre à Miami. Une des idées saugrenues de l’apparatchik est de chercher à rationaliser, à mutualiser en partageant équitablement et régionalement le coût que représentent les enterrements et les convois mortuaires à l’échelle de l’île. Il réinvente la roue, en l’occurrence le système des relais de poste qui existe au moins depuis l’époque d’Auguste et de son Cursus publicus.

Un des ressorts du comique est le double sens, la double entente, la duplicité du langage et des comportements que celui-ci recouvre : celui des échanges commerciaux, de la monnaie elle-même, des conduites amoureuses et des signes de connivence de toute espèce. Inutile de dire que le matérialisme dialectique importé au pays tropical du son et de la rumba, a du mal à casser des briques. Le film tire son efficace du contraste entre les situations loufoques et le monde réel, de l’authenticité des décors, de la patine des villes, de la beauté des paysages qui défilent sous nos yeux, des modèles de véhicules anciens réquisitionnés afin de tester le nouveau dispositif grandeur nature et, si l’on peut dire, in vivo. La tante de la protagoniste ayant eu la bonne idée de calancher après le choc émotionnel du retour au pays et de la revoyure de son Roméo, c’est quasiment à pied, à cheval ou en voiture qu’aura lieu le chemin entre la capitale et sa destination finale. Parmi ces moyens de transport qui s’offrent au dernier voyage, une limousine vintage, soviétique ou américaine, faisant office de corbillard, celui, à disposition des endeuillés se réduit à une petite remorque pour voiture à cheval. Le véhicule de l’ancien étudiant de l’héroïne, don Juan invétéré au cœur d’artichaut, recyclé chauffeur routier, est un camion espagnol des années 50 de marque Pegaso.

L’expédition est l’occasion de découvrir l’île, ses us et coutumes, son modus vivendi qui mélange les genres, le transport de personnes, d’animaux et de marchandises à bord d’un même véhicule, par exemple susceptible d’être affrété (réquisitionné ?) par quelqu’un muni d’un simple sifflet à roulettes. Le thème musical est celui de la chanson-titre, une fameuse guajira attribuée à Joseíto Fernández, dont les paroles reprennent les vers d’un poème de José Marti qui date de 1891. Allusion est faite, en passant, à la base militaire américaine de Guantanamo. Les dialogues sont irrésistiblement drôles, les quiproquos, pourtant prévisibles, habilement narrés et les péripéties découlant de la gestion « scientifique » du transport public, vivants et morts confondus, totalement absurdes. Ce en quoi le film n’a pas pris une ride.

Et plus si affinités