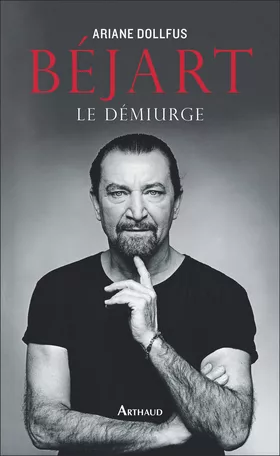

Ariane Dollfus vient de publier chez Arthaud Béjart, le démiurge une exhaustive biographie du plus célèbre chorégraphe français du siècle passé, et créateur prolifique s’il en fut – en effet, plus de… 300 opus sont à son actif, tous types et genres confondus, parmi lesquels d’incontestables chefs d’œuvre comme Symphonie pour un homme seul, Le Sacre du printemps, Boléro…

Genèse

Presque tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le personnage est ici conté dans un style classique et élégant, le récit prenant pour origine la tendre enfance du petit Mauriçou, Marseillais un peu gringalet (mais qu’on mettra quelque temps après à la danse pour renforcer sa musculature) et pour aboutissement sa réussite comme producteur de shows « grand public » valorisant des danseurs masculins vêtus de justaucorps voire, carrément, dépoitraillés. Les faits sont établis par des témoignages écrits ou ceux, inédits, recueillis pour l’occasion. Seront intéressés par l’ouvrage les amateurs de danse néoclassique (y compris ceux à velléité moderniste) et tous les fans de blockbusters scéniques, qu’ils soient théâtraux ou opératiques. Ariane Dollfus situe, avec le plus d’exactitude possible, le créateur dans le contexte historique de son époque.

Elle note que de son père, Gaston Berger – philosophe husserlien et directeur d’une usine d’engrais, bricoleur de génie, violoniste, guitariste à ses heures, chanteur de bal, théâtreux, photographe, cinéaste amateur, cavalier émérite, aquarelliste, sinologue, germanophone, adepte du yoga –, Béjart hérite le goût de l’éclectisme. De son arrière-grand-mère africaine, l’octavon tirerait la « capacité à danser ». Dès l’âge de huit ans, le minot distrait son entourage par des spectacles de marionnettes confectionnées par son géniteur. Il écrit des saynètes et met en scène toute sa fratrie pour amuser la galerie étendue au voisinage. Il lit beaucoup et vite, à la manière d’un chef d’orchestre appréhendant sa partition, « avec une vision d’ensemble de la page », ainsi que le remarquera Michaël Denard. Il récite en allemand des vers du Roi des aulnes de Goethe.

Apprentissage

Il est formé à l’art de Terpsichore d’abord par Mme Giannacci, de la Scala, qui lui donne des cours privés et qualifie ses pieds de « courgettes farcies ». Il intègre le corps de ballet de l’Opéra de Marseille, auditionne pour celui de Monte-Carlo et est finalement admis dans celui de Vichy où il continue à être maltraité, et même humilié, par le maître de ballet Léo Staats qui lui attribue le rôle d’un… ver de terre dans son Festin de l’araignée. Il se lie intimement à Jean Laurent, critique et organisateur de spectacles. En 1946, il « monte » à Paris et suit des cours au Studio Wacker, ceux des Russes blancs exilés comme Olga Preobrajenska, Lioubov Egorova ou Boris Kniaseff qui le ridiculise en le montrant à ses élèves comme l’exemple à ne pas suivre, et ceux, dont il gardera un meilleur souvenir, dispensés par Noria Kiss et la tante de cette dernière, Mme Rousanne, alias Rose Sarkissian, qui l’appelait « Boris ». Il y croise de futurs membres de sa troupe : Tania Bari, Janine Monin, Tessa Beaumont, Mathé Souverbie, Antonio Cano, Michèle Seigneuret.

Les chorégraphes alors en vogue sont Roland Petit, lancé en 1945 par Les Forains (avec Zizi Jeanmaire), confirmé l’année suivante par Le Jeune homme et la mort (avec Babilée) et Janine Charrat. Cette dernière l’engage en 1948 pour sa pièce Adame Miroir, sur un livret de Jean Genet traitant de trois marins et pour La Femme et son ombre, d’après Claudel. Charrat introduit dans le ballet la donnée psychologique et la musique concrète, ce que fera Béjart avec la composition électro-acoustique de Pierre Henry, Symphonie pour un homme seul. Margot Fonteyn lui conseille de se rendre à Londres travailler chez Vera Volkova, une disciple de Vaganova. Il est engagé à l’International Ballet de Mona Inglesby où il a pour maître de ballet un ancien collaborateur de… Marius Petipa, Nicolas Sergeïev. Il danse dans des lieux inhabituels : dans d’immenses salles de cinéma, des stades, des arènes, distribué dans La Belle au bois dormant ou le ballet de Massine La Gaîté parisienne. La filiation russe le ramène à Marseille, via un de ses natifs les plus fameux, Petipa.

Fifties

C’est en Suède en 1950 que le jeune professionnel obtient sa première commande chorégraphique de la part de la danseuse-étoile Ellen Rasch : un bref pas de deux sur des chansons d’Edith Piaf qui aura pour titre L’Inconnu et dont la structure deviendra canonique de ses œuvres de jeunesse. Il est engagé par Birgit Cullberg, qui s’est fait connaître en adaptant la pièce de Strindberg, Miss Julie [et dont le théâtre-danse hérité de Kurt Jooss le marque sans doute à jamais, ce, bien avant l’éclosion de la plus illustre élève de ce dernier, Pina Bausch, NDLR]. L’été 53, Jean Laurent produit trois de ses ballets programmés par le Théâtre de l’Etoile : Les Sept tentations du diable, Le Songe d’une nuit d’hiver et L’Etrangère, avec celle qui sera sa partenaire des débuts, Michèle Seigneuret. La compagnie prend le nom de Ballet de l’Etoile.

A l’époque, on considère, ainsi que le résume Janine Charrat, qu’il « usait d’un néoclassicisme très anodin ». Tessa Beaumont, une de ses premières interprètes, note avec le recul que si la « créativité [de Roland Petit] lui prenait du temps », chez Béjart, « tout jaillissait immédiatement, c’était assez fascinant. Ce n’était pas une danse très originale (…) mais elle était formidablement bien agencée, mise en scène ». Avec Symphonie pour un homme seul (1955), Béjart frappe fort et trouve enfin sa voie. Dès lors, sa carrière décolle et les succès ne cesseront de s’enchaîner. Après écoute de la musique concrète de Pierre Henry, les danseurs, inquiets, demandent au chorégraphe : « comment on va compter la mesure là-dessus ? » Ce dernier leur répond : « Ne vous inquiétez pas, au bout d’un moment, votre corps vous donnera l’impulsion. » Le Teck, duo avec Seigneuret enrichi d’une remarquable sculpture de Marta Pan, étrenné à Marseille en 1956 dans le cadre du festival d’avant-garde du regretté Jacques Polieri, lui permet de prouver qu’on peut être prophète en son pays. Cette même année, Béjart écrit une autre œuvre d’esprit néofuturiste, Haut voltage.

Par ici la Monnaie

Maurice Huisman, directeur « peu banal » du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles (chimiste de formation, comédien itinérant, coopérant au Congo belge, directeur du festival mondial de l’Expo 58), a l’idée de commander à un autre Maurice (Béjart, donc) la chorégraphie du Sacre du printemps de Stravinsky – d’après Ariane Dollfus, Janine Charrat, très active alors en Belgique, lui avait parlé du jeune chorégraphe. Avec son danseur et ami intime Germinal Casado, Béjart use jusqu’à la corde le disque du Sacre dans la version d’Igor Markevitch, cherchant l’inspiration, les idées nouvelles, les trajectoires pour un bataillon de quarante danseurs. Il innove ici encore, désarçonne ses nouveaux interprètes avec de nouveaux pas [dont la fameuse pause B, celle du bidet, que moquera Lifar], change l’esprit de l’œuvre qui passe de la cérémonie sacrificielle à l’éveil des sens. Il oppose l’ensemble féminin mené par Tania Bari à celui des hommes sous la conduite de Casado dans une suite d’actions inspirées par celle des hardes de cerfs en période de brame et de rut. Avec ce ballet, Béjart boucle les années cinquante sur un air triomphal.

« En 1960, Béjart se met donc au travail et ne va jamais s’arrêter », note Dollfus. De 40, la troupe passe à 60 danseurs. Les contrats annuels en Belgique sont perpétués, jusqu’à l’exil final en Suisse. En 1961, son Boléro devient un hit, au même titre que le crescendo musical écrit par Ravel pour la danseuse Ida Rubinstein. Dali conçoit la scénographie d’une création de Béjart pour la Fenice ayant pour vedette, Ludmilla Tchérina, et pour titre… Gala. Outre l’idée paradoxale, forcément dalinienne, de faire se mouvoir les danseurs dans des fauteuils roulants [quelque temps plus tard, Graziella Martinez dansera, elle, avec des béquilles, NDLR], un bœuf écorché dégouline de sang [quarante ans avant ceux que coupera en fines rondelles Damien Hirst]. Béjart touche à tout, au théâtre, à l’opéra, au cabaret, au jerk, à la variété, à l’art cinétique comme au cinéma. Son portrait de Jorge Donn, impeccablement monté par Germaine Cohen dans le style de la « Nouvelle vague » et sa captation du Sacre montrent un goût sûr pour le 7e Art. Lorsqu’il créera en 1987 le Béjart Ballet Lausanne, il n’aura de cesse de fréquenter la Cinémathèque de Freddy Buache auquel Godard consacra un film.

Nous laissons au lecteur la primeur des nombreuses trouvailles de l’auteure et de la suite et fin de la carrière du chorégraphe racontée par elle. Nous nous bornerons à dire, pour conclure, que Béjart a plus que tout autre senti, au mitan des fifties, l’air de son temps, en remplaçant les costumes par des académiques (un peu comme chez Cunningham à la même époque) pour valoriser l’essentiel, le mouvement ou son contraire, la pause, en usant à l’occasion de la musique la plus déconcertante, atonale et électronique, en mettant au premier plan chœurs et corps masculins, en ayant généralement la main heureuse du talent scout pour ce qui est des interprètes (« J’ai beaucoup loupé de ballets, mais rarement raté un danseur », a-t-il dit), en adoptant tous les looks en vogue (blue jeans serrés puis pat d’eph, coupe ultra-courte de Seigneuret, à l’instar de celle de Leslie Caron et de Zizi Jeanmaire, torse-nu, cheveux longs peroxydés, etc.). Une fois sa manière mise au point, il n’a cessé de produire sans pour autant être dupe : « Je ne crois pas au génie. Je crois que l’on se trouve en faisant des choses extrêmement mauvaises pendant très longtemps. »

Et plus si affinités