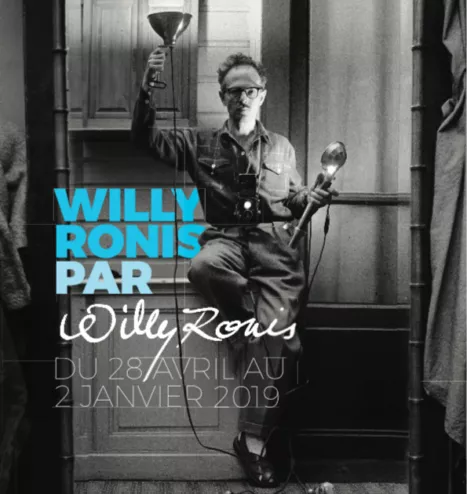

Normal que la ville de Paris en général, le quartier de Belleville en particulier, la rue de Ménilmontant et le Carré de Baudouin plus précisément, aient rendu hommage au photographe local, donc universel, Willy Ronis (1910-2009) dans une magnifique exposition cosignée Gérard Uféras et Jean-Claude Gautrand donnant à voir 200 photographies datées de 1926 à 2002, une monstration-démonstration d’un style singulier prolongée jusqu’ en début d’année 2019. Bien que le photographe ait voyagé, aussi bien en province qu’à l’étranger, qu’il ait traité d’autres lieux, d’autres mœurs que ceux de la butte bellevilloise et de la « zone », dans tous les sens du terme, de Ménilmuche, des coins et recoins consacrés de manière romantique par Aristide Bruant où s’embusquaient les mauvais garçons, les autochtones des fortifs, les aborigènes des faubourgs, les « apaches », ainsi dénommés vers 1900 après le passage au Trocadéro du cirque de Buffalo Bill et la vision des premiers westerns tournés par l’ami français de celui-ci, Joë Hamman, puis par Jean Durand aux limites de Paname – pas exactement aux Buttes Chaumont annexées par Léon Gaumont qui firent auparavant leur office de décors naturels à nombre de bandes d’Alice Guy, plutôt du côté de chez Rodin, à Meudon, et de Satie, à Arcueil ce, avant la Camargue de l’écrivain manadier Lucien Gabriel Folco de Baroncelli-Javon.

Arrière-plan

De fait, le Belleville Ménilmontant de Ronis, publié en 1954, poétiquement commenté par Pierre Mac Orlan et réédité en 1999 avec des textes de Didier Daeninckx, reste un modèle du livre de photographie. L’importante rétrospective de l’œuvre de Ronis à la Monnaie de Paris (pour ce qui devait être son centenaire), en 2010, sous-titrée « poétique de l’engagement », faisait la part belle au politique, à la photo dite « engagée », bref, à une approche « humaniste » (pour ne pas dire « communiste ») de l’art, dans la lignée de la poésie de la résistance et des reportages de Guerre d’Espagne de Chim, Robert Capa, Gerda Taro. Dans le cas qui nous occupe, nous relevons trois rapports au réel qui, du reste, trouvent leur équivalence dans l’échelle des plans du « langage » cinématographique. Ronis le militant, on le trouve dans une série de grands et beaux tirages mis en valeur accrochés aux cimaises de la salle du premier étage du Carré de Baudouin. Ce fond ou fonds de commerce – pour ne pas dire créneau, segment, « niche » de marché –, cette partie de la production photographique était en adéquation avec le goût de cette fraction du peuple qui avait œuvré à la Libération du pays.

L’esthétique rappelle un peu la Nouvelle Objectivité allemande des années vingt, qui était moins dérangeante que celle de l’avant-garde constructiviste, mais moins pompière que le réalisme socialiste en vogue jusqu’à la fin des années cinquante. Les images traitent, dès la seconde moitié des années trente, du monde ouvrier (cf. Quai de Bercy, 1935) ainsi que des mouvements liés aux conditions de travail (cf. les grèves aux Usines Citroën du quai de Javel, 1938 ou celles à la SNECMA, 1947). Il arrive que le paysage minier dévasté serve de décor aux scènes déprimantes (cf. les deux enfants chaplinesques s’éloignant vers le fond dans Fosse 10 de Courrières, 1951). Ou que l’humour noir résulte de la saugrenuité de la situation (cf. Usine Lorraine-Escaut, 1959, avec ce soudeur incarcéré dans une canalisation). Le monde industriel peut se présenter de façon abstraite, et même fascinante (cf. la structure géométrique de la Centrale sidérurgique de Richemont, 1959). Il faut dire que nous sommes loin des premiers essais de Ronis, avec le Folding Kodak 6,5 x 11 qui lui avait été offert au sortir de l’adolescence, par ses parents, et de « l’image un peu floue », rescapée de sa « première bobine », qui montre, en légère plongée, la Vallée de Chevreuse (1926). Tout ici est nickel chrome. Tout est net et précis, bel et bien au point, techniquement maîtrisé.

Plan d’ensemble

Le cadre social, borné au 20e arrondissement, son quartier de prédilection, aux grands ensembles qui commencent à assombrir des rues encore pavées de bonnes intentions, est celui des cafés, des petits métiers, du petit peuple avec lequel le fils de commerçant embourgeoisé se trouve en réelle empathie. Le Café rue des Cascades, Belleville (1948) est déjà celui du film de Maurice Delbez, Rue des Cascades, réalisé en 1964 et récemment ressorti des limbes grâce à la cagnotte réunie notamment par les habitants de Belleville qui a permis sa restauration numérique. Le cliché de Ronis tient de l’expressionnisme. Des hommes attablés, coiffés, l’un d’un chapeau, un autre d’un béret, les autres de casquettes, pris par leur jeu de société et la nuit noire extérieure ; un effet de p.i.p. ou de mise en abyme avec une lucarne de forme triangulaire du fait de l’inclinaison angulaire de la prise de vue et de la position latérale du photographe ; des barreaux ne visant pas l’enfermement mais la protection des clients de l’établissement ; un poêle à bois ou à charbon attisant la chaleur humaine ou assurant un minimum de confort au local. Le Café Mestre, Ménilmontant (1947) présente un couple en contre-jour. Nous pouvons avoir un léger doute sur leur situation (se trouvent-ils devant ou derrière la vitre du café ?), sur leur relation (sommes-nous témoin d’un moment de flirtaison ou, au contraire, de séparation ?) ou sur l’objet de leur réunion (s’agit-il d’un rendez-vous ou d’une rencontre fortuite ?) mais nous enregistrons des informations sur le quartier comme sur le café lui-même (ce type d’établissement était équipé de téléphone, ainsi que le signale ou le vante une inscription en lettres capitales sur la devanture), sur l’époque (les coiffures et vêtures en vogue). On remarque l’ombre d’un client ou d’un employé assis à gauche et une lampe au design moderne pendue au plafond.

https://youtu.be/U6zCbq8EkzA

Le cliché Flipper, rue de Belleville, 20e arrondissement (1955) montre quatre jeunes hommes qui observent un joueur de billard électrique concentré sur sa partie. L’appareil, le modèle « Minstrel Man » fabriqué à partir de février 1951 par la firme américaine Gottlieb (compagnie créée en 1927 par David Gottlieb), est coincé contre un juke boxe amorcé côté gauche de l’image. En terrasse, au fond de la scène, deux jeunes femmes permanentées discutent avec d’autres garçons. Une pile de cageots en bois tendrait à prouver que le café a été achalandé plus tôt dans la journée. Chez Victor, bistrot-guinguette, impasse Compans, Belleville (1955), qui était au n° 18 d’une impasse, petit bal aujourd’hui perdu, bénéficiait d’une tonnelle hors champ, d’un espace dédié au jeu de boules, d’où, d’après le photographe, on avait une vision à 180 degrés, du canal Saint-Denis aux pistes du Bourget. La patronne est plongée non sur la plonge mais sur quelque chose la captivant plus : un animal familier ? des mots croisés dans un journal ? un magazine féminin ? Le consommateur, un julot rubicond en costard et gapette, la clope gracieusement tenue à la main semble prêt à faire la java, à attendre la gigolette, qui arrivera bien d’ici deux plombes, si le réveil sur l’étagère indique toutefois la bonne heure. Le moment n’est pas à lever le coude. Seule le poêle mime d’ailleurs ce geste avec son long tuyau cassé à angle droit parcourant l’estaminet dans sa largeur. Le zinc l’est vraiment, et la patine du temps a agi. Les comptes sont rangés dans le petit casier en bois, côté cour, le compteur électrique est visible à jardin.

Plan moyen

Les personnages, leurs faits et gestes prennent le pas sur le pittoresque de la nostalgie ou poésie naturaliste qui, qu’on le veuille ou pas, s’empare du réel, après « un certain temps », comme disait Fernand Raynaud (lequel a sa rue donnant sur celle des Cascades), disons une ou deux générations. On quitte les cadres comme celui que dépeint la composition Rue de la Mare – rue de Savies, Ménilmontant (1948) misant sur le contraste de noir et blanc, des débits de boisson, de vins et liqueurs, de bois et charbons, des tacots et des taxis, des conduites intérieures, comme écrivait alors Marcel Duhamel, des taximètres extérieurs, des cours de HBM (habitation à bon marché) comme celle du Boulevard Sérurier (c. 1950) avec le linge de maison séchant sinon au soleil, du moins à l’air, pour s’approcher de l’humain. Rue de la Cloche (c. 1950), ruelle devrait-on dire, déserte ou presque, le photographe a surpris ou saisi une jeune fille habillée et coiffée comme au temps passé – celui de l’élévation d’immeubles de peu d’étages et de modestes maisonnettes. Elle jette un regard troublé et intranquille au regardeur avant de s’insinuer dans la muraille. Grisaille encore que ce trou de verdure intitulé Terrain vague rue Botha (1957), avec un dormeur du val endimanché – ou en costume d’employé de banque – s’apprêtant à faire un somme, amorti par les mauvaises herbes, s’abritant du soleil de ses mains en visière tandis que les enfants du voisinage s’adonnent à des jeux de plein air pas chers.

Nous ne commenterons ici ni les nus féminins, exercice de style obligé ou convenu, pratiqué dès 1949 avec le célèbre Nu provençal, Gordes représentant Marie-Anne, sa femme, ni le cliché incontournable – sans doute le plus connu de Willy Ronis –, Le Petit Parisien ou l’Enfant à la baguette (1952) mais en évoquerons un autre ayant également contribué à sa gloire, Le Petit télégraphiste, rue des Lilas – rue Janssen (1950). Tandis qu’une mère – ou une nourrice – pousse un landau à quatre roues, lesté de son chérubin, un individu, à califourchon sur son deux-roues, coiffé d’un képi, est immortalisé par les sels d’argent au moment précis où il s’apprête à gravir le trottoir pour gagner la rue Janssen. Le hasard objectif – et l’image relève en ce sens du surréalisme – veut que la rue en question célèbre non seulement l’un de nos plus grands astronomes (étrangement privé de son prénom Jules on ne peut plus parigotement connoté), l’inventeur, en 1874, du revolver photographique, instrument qu’Etienne-Jules Marey transforma par la suite en ce fusil photographique qui lui permit de réaliser ses chronophotographies et, par voie de conséquence, d’enrichir l’art de Niépce, d’augurer du cinématographe, de bouleverser l’art moderne en l’ouvrant au futurisme et au revirement duchampien. Plus prosaïquement, Ronis exploite les notions de simultanéité (cf. Avenue Simon-Bolivar, 1950, avec trois actions se déroulant au même moment sur trois plans différents : une femme portant un bébé dans ses bras descendant un escalier, une remorque tirée par un puissant cheval blanc tirant une remorque sur la chaussée, un électricien perché sur un escabeau changeant une ampoule de feu tricolore) et aussi la technique de l’instantané. La poussette n’est certes pas celle, tragique, qui dévale l’escalier d’Odessa ; le facteur n’est ni Cheval ni Tati dans Jour de fête (peut-être celui de la place éponyme) ; l’équilibre instable du jeune homme, relevé sur sa selle pour amortir le choc de l’engin sur la bordure granitique, est proche de celui du goal au moment du penalty.

Et plus si affinités

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenement/willy-ronis-par-willy-ronis/