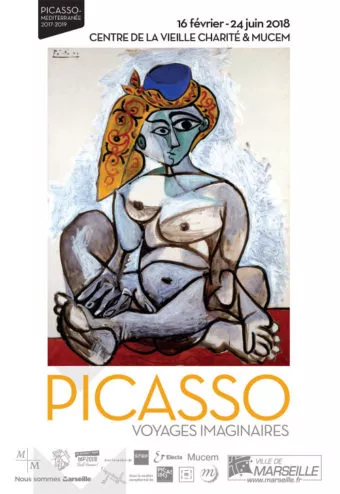

Les deux expositions organisées par la Ville de Marseille et la Réunion des musées nationaux, pour une fois jumelées et accessibles par un même billet d’entrée, sont consacrées pour partie à l’œuvre de Pablo Picasso :

l’une à la Vieille Charité, avec un ensemble d’œuvres et de documents relatifs à ses souvenirs de voyages et à ses « itinéraires fictifs » (groupés par thèmes : Bohème bleue, Afrique fantôme, Amour antique, Orient rêvé),

l’autre au Mucem, traitant surtout de son travail avec les Ballets Russes de Diaghilev.

Toutes deux traduisent l’aspect casanier d’un des peintres les plus universels du XXe siècle, qui, pour paraphraser Xavier de Maistre, n’a pratiquement cessé de « voyager autour de sa chambre » – et de son atelier –, en compagnie de différents modèles féminins – ou de femmes modèles comme sa première épouse, la danseuse des Ballets Russes Olga Khokhlova, rencontrée en Italie, lors du travail préparatoire du ballet Parade – voyage d’études des plus productifs sur lequel se focalise le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

A partir de 1904, où le peintre andalou venu de Catalogne à Paris, décida de s’y fixer, si l’on excepte quelques voyages en France, aux Pays Bas, en Italie, en Angleterre et en Pologne, celui-ci ne prit guère le grand large, ne fut ni tenté par les croisières transatlantiques chères à Cendrars ni exalté par les vols en aéroplane célébrés par ses collègues futuristes. Même quand, sous l’Occupation, l’avant-garde politique et artistique vivant en France suivit le chemin de l’exil pour se réfugier dans le Nouveau continent, il prit le risque – c’en était alors un, malgré l’égide de sa renommée – de rester à Paris pour continuer à y œuvrer dans son atelier de la rue des Grands Augustins. Si ses voyages semblent donc occasionnels, faut-il, pour autant, les qualifier d’« imaginaires » et user de l’adjectif que Malraux associa à son concept muséal et au nouveau rapport à l’œuvre né à l’ère de la reproductibilité technique ? Comme le montre sa photo en compagnie de Jacqueline où il est déguisé en maure, Picasso avait conscience de sa double appartenance culturelle que repéra Apollinaire dès 1905 : « latin moralement » et « arabe rythmiquement ».

Les voyages de Picasso ne seraient-ils pas, au contraire, plus réels que les vrais ? Les voyages matériels – matérialistes ou matiéristes – seraient, dès lors, ceux de la peinture même. Le cheminement emprunté à travers les différents cycles et les périodes dont la Vieille Charité dresse chronologiquement la cartographie. Cartographie il y a bel et bien, en tous les sens du mot. Que ce soit en termes de déménagements, de changements de studio d’artiste, de passages d’un quartier à un autre, de dépaysement dans Paris, pour se référer à Aragon, d’ascension sociale, de vagabondage amoureux, de quête de sens, de sensibilité, de sources d’inspiration – et de renouvellement de muses. A ces fuites relatives correspondent de téméraires ruptures, de surprenants retours, d’inédits angles d’attaque. Les signes voyagent plus vite que les objets, c’est de cette circulation aéroportée que représentent les cartes postales reçues d’amis en terres lointaines que traite aussi la monstration. Un composite mural de 90 cartes extraites de la collection personnelle de Picasso ouvre le parcours du bâtiment caritatif comme le rideau de scène de Parade sert de prologue à celui du Moucharabieh du fort St-Jean. Les trophées de la « chasse aux nègres », c.à.d. les sculptures et les masques d’Afrique noire ayant très tôt inspiré le créateur en relativisant à ses propres yeux son apport cohabitent paisiblement avec ses œuvres et des vestiges d’autres civilisations, prêtés par le Musée d’archéologie.

Le voyage immobile est des plus intenses, qui explore en tous sens le champ de la peinture jusqu’à ses limites, jusqu’à l’inachevé, le barbouillé, l’enfantillage, le minimal, le relief, le sauvage, le collage. Il est, dès le cubisme, peinture au deuxième degré, autoréflexion, puisque l’artiste ne se réfère et n’a plus de compte à rendre qu’à ses pairs, les plus lointains dans l’histoire ou dans l’espace, les plus immédiats aussi. Les auteurs anonymes de statuaire « primitive », de tanagras et d’art populaire qui ont été ses protecteurs tout au long de sa vie et inspiré sans doute son groupe sculpté, d’abord en bois, puis tiré en bronze, Les Baigneurs (1956) on ne peut mieux valorisé par l’écrin et la lumière naturelle filtrée par la coupole ovoïde de la chapelle de Pierre Puget; les Murillo, Greco, Goya, Toulouse-Lautrec de la période bleue ; les Gauguin, Van Gogh, Cézanne du précubisme ; les Maillol veloutés et fidèles (en théorie) aux modèles des grandes baigneuses ; les Matisse et Masson du temps du Minotaure ; les Kandinsky, Calder, Miro anthropo-zoo-biomorphes des années Guernica… En quittant Montmartre, Picasso cessa donc de travailler sur le motif, ne recourant plus qu’aux copies, aux reproductions, aux représentations vues dans des musées, aux souvenirs, aux gestes stylés par le temps, et aux divagations. L’usage de signes n’est pas chez lui régi par la contrainte économique : c’est là son luxe, c’est là son art. C’est là son universalité.

Et plus si affinités

https://vieille-charite-marseille.com/expositions/picasso-voyages-imaginaires