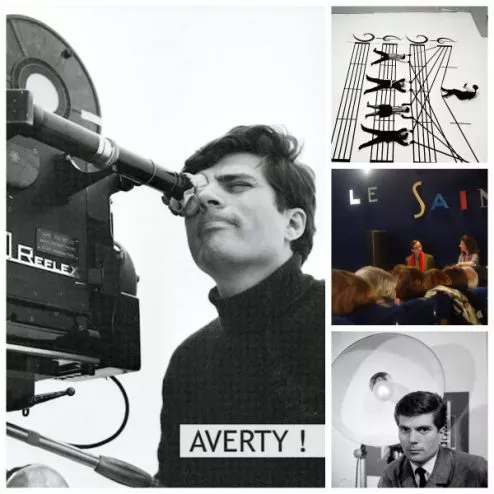

L’Ina, gardienne de son temple, autrement dit de son œuvre audiovisuelle, représentée par son Pdg, Laurent Vallet, a rendu hommage à l’un des pionniers de la télévision française, Jean-Christophe Averty (1928-2017), au cours d’une soirée animée par le journaliste Olivier Barrot qui s’est tenue dans la salle historique du cinéma Saint-Germain flambant neuf après sa restauration. Malgré tout, malgré quelques fautes de goût dans le choix des documents, des absences très regrettables dans le corpus d’émissions, une bibliographie avec des trous de mémoire, la soirée était allègrement rythmée, alternant témoignages sur scène et montages coupés au cordeau illustrant des thèmes aussi variés que les genres d’émissions abordés par notre plus grand créateur d’imagerie électronique du siècle dernier. La soirée avait un titre tout simple : Averty ! Le point d’exclamation après un patronyme devenu aussi célèbre que le fameux Azerty de nos claviers de machine à écrire (et d’ordis), un point autrefois dit d’admiration, traduit à la fois le foisonnement de l’œuvre et l’hyperactivité de l’homme, connu aussi pour ses proverbiales crises de colère, justifiées ou feintes, en tous les cas se voulant vivifiantes, cathartiques, stimulantes – ces emportements n’empêchaient pas le réalisateur de partager un pot bien mérité avec son l’équipe après une journée de labeur au studio.

Enfance de l’art

Averty s’est littéralement attaqué à toutes les formes télévisuelles existantes, de l’émission pour enfants (Martin Martine, 1953-56) qui lui valent ses galons de réalisateur, peu d’années après ses études à l’Idhec, à la variété, catégorie où il a excellé, en passant par le jazz, sa passion avec la pataphysique, Dada et le Surréalisme, et même… la messe dominicale ! Noël Herpe, qui a publié ses entretiens radiophoniques avec JCA sous le titre-manifeste La Réalité me casse les pieds, rappelle les années d’apprentissage à l’Idhec où le jeune Averty avait pour formateur Stellio Lorenzi, l’un des tenants du réalisme socialiste de l’école des Buttes Chaumont avec ses dramatiques qui n’en finissaient pas. Barrot annonce la biographie officielle d’Averty par Sylvie Pierre publiée par l’Ina, il cite l’ouvrage de Jacques Siclier, Un homme Averty, paru chez Simoën en 1976, mais passe sous silence la monographie illustrée du créateur par Anne-Marie Duguet, pourtant présente dans la salle, éditée par Dis Voir à l’occasion de l’exposition historique de l’Espace Electra au début des années 90.

Benoît Forgeard a décrit en quelques mots son esthétique, et même sa « posture » (il évoque parmi ses descendants Michel Gondry ; Pierrick Sorin, qui n’a pas été cité, peut aussi faire partie du lot, sans oublier la chorégraphe auteure de films Birgit Cullberg), considérant que JCA fait le lien entre Nam June Paik et l’art populaire. Antoine Tchernia, fils du précurseur de la télé de la même classe d’âge (né en 1928, comme, du reste, Jean Charles Tacchella, dont nous avons traité sur votre site préféré), a rappelé leurs moments partagés, leur virée en Californie, en 1960, à Disneyland et à Hollywood, leur amitié professionnelle à base de respect mutuel. Les images des débuts, en noir et blanc, sur pellicule 16mm (quelquefois même en 35), paraissent éclatantes. Celles en vidéo, en couleur à partir de 1967 (cf. le Show Marcel Amont), sont bien souvent plus ternes, car moins bien conservées (les bandes deux pouces n’ayant sans doute pas été systématiquement transférées en beta, encore moins sur film, bêtement dupliquées en umatic (standard adopté par l’Ina à la fin des années 70 et au début des années 80) et/ou trop compressées lors de l’ambitieuse opération de numérisation menée sous la présidence d’Emmanuel Hoog.

Gifle esthétique

On voit ou revoit avec grand plaisir Nancy Holloway en 1962. Un entretien de JCA de 68 (donc en couleur) définit la télévision comme « un tableau vivant chez soi » et confirme sa volonté d’administrer une « gifle esthétique » destinée à réveiller le spectateur. Selon nous, le clip magistral sur « Le Jazz et la java » de Nougaro, ne gagne ni à être chanté par Montand ni à être projeté en faible résolution pour les raisons susdites. Le comique troupier Ouvrard, réquisitionné en 1969, ayant largement dépassé l’âge de la retraite, interprète avec brio « Le Bi du bout du banc » sur une scène graphiquement et hâtivement esquissée, surimprimée avec un public en costume Belle Epoque au moyen de l’incrustation sur fond bleu, actualisation ou appropriation du truc à la Méliès.

La chorégraphie fait son entrée en scène, captée en caméra verticale, cadrée comme les rosaces de girls de Busby Berkeley, dans l’extrait pris en 1968 sur une routine jazzy conçue par Jean Guélis pour Montand chante Prévert, puis en caméra frontale, sur une scène étagée anticipant sur L’Académie des neuf, effet visuel exploité des années plus tôt par Dirk Sanders pouvant rappeler les accords de notes d’une partition, les fresques de tapisseries médiévales, les planches de B.D. ou tout simplement le ballet sur deux niveaux dans Jailhouse Rock (1957) de Richard Thorpe, avec Elvis entouré de taulards twistant vêtus de pyjamas rayés qui donna des idées à Bob Wilson pour son Einstein on the Beach (1976) et à Lucinda Childs pour son Available Light (1983). Bécaud est sorti des oubliettes et s’adonne à une transe sur son fameux « Petit oiseau de toutes les couleurs » dans Douches écossaises (1966).

Blagues de potache et traits d’humour noir

Une interview d’Averty par Robert Benayoun (Bibliothèque de poche, 1970) évoque son passage par le groupe surréaliste et les réunions qui se tenaient dans un café, place Blanche, sous la houlette de Breton, « pince-sans-rire » amateur de vin blanc sec. Dans L’Homme en question (1977), on découvre le collectionneur de 78 tours de jazz en goguette au marché Vernaison se fournissant en disques qu’il n’aura jamais le temps d’écouter. Dans Un autre regard (1965), il parle de « la technique des blancs et noirs » qu’il n’a pas inventée mais systématisée, née de « la rencontre avec un opérateur et surtout d’une absence de décor ».

Il rappelle le contexte : « Lorsque je faisais une émission de jazz, on ne me donnait pas de décor, pas de studio, rien. Bien. Alors, rien n’est plus triste qu’un cyclo gris, mal peint et mal planté. J’ai préféré le peindre en noir car, somme toute, le noir, c’est l’absence de tout. C’était le dénuement le plus total, mais le noir, c’est joli. Car n’importe quoi sur un fond noir est joli. Ensuite, j’ai pensé que l’antithèse du noir étant le blanc, les objets foncés se détacheraient bien sur le blanc. Si bien que de cette pauvreté forcée j’ai fait un argument de bataille et j’ai ensuite débarrassé les émissions que je faisais, de jazz et, ensuite, de variété et même des dramatiques, de tous les décors qu’on en voit pas, des accessoires de jeu ou d’ambiance qui ne servent à rien à la télévision car personne ne les regarde ! Si bien qu’un style est né. J’ai eu la chance de trouver un opérateur qui m’a éclairé ça conformément. Personne ne voulait éclairer mes décors car le blanc, ça claquait… »

Pop Art

Usage est fait du fond blanc dans le beau clip où The Animals interprétent en playback le tube planétaire « House of the Rising Sun » dans l’émission Pop’Art (1964). Dirk Sanders, chorégraphe puis coréalisateur des émissions d’Averty (cf. Les Verts pâturages, 1964) avant de devenir réalisateur tout court, définit son travail avec le disciple de Jarry (Choses vues, 1969) : « Alors, on rêvait de grands décors, de costumes, de choses énormes et puis on n’avait pas de moyens, on travaillait dans de tout petits studios. On s’est dit : il ne faut surtout rien voir ! Et c’est là où est venue l’idée avec [Max] Debrenne de travailler en blanc pur à 100%, ce qui fait qu’on pouvait effacer les petits cubes sur lesquels on était assis (…). On a fait des étagères, comme dans une bibliothèque et en plaçant la caméra à une certaine hauteur, on avait tout à coup vingt danseurs [les] uns au-dessus [des] autres (…). L’écran était divisé. Ce qui faisait aussi qu’un danseur qui était loin perd[ait] de sa présence mais [du] le fait qu’il était à un certain endroit à l’écran et multiple, [il] devenait presque un signe (…). On remplaçait ce manque de présence [par] quelque chose d’autre. Ensuite, on a été amené à ne pas les mettre sur des étagères, mais à les coucher par terre. Ce qui permettait non seulement de les mettre [les] uns au-dessus [des] autres mais de les mettre, par exemple, en cercle ou bien la tête en bas, enfin, il y avait des tas de choses possibles. »

Le générique dansé de Bonsoir mes souvenirs (1963) de Line Renaud illustre cette conception du décor tout ce qu’il y a de minimaliste sur un fond uni, saturé de blanc en l’occurrence, recourant à la prise de vue plongeante – ici, d’ailleurs, pas totalement verticale. Par opposition, le tune « These Boots are Made for walking » interprété par Nancy Sinatra est filmé sur fond noir – en un plan-séquence digne de Rouch ou d’un autre pionnier de l’ORTF, Raoul Sangla, l’un des réalisateurs de Discorama, que certains ont cherché à opposer à Averty – à travers une tourniquette trouée de hublots laissant voir le visage et la marinière à rayures de la chanteuse. De la pop music, Averty passe naturellement au Pop Art, et même à l’Op Art, avec, servant de tapis de sol au cabotin Bécaud conservé pour l’éternité par une caméra plongeante, des œuvres de Vasarely aux couleurs de la fin des sixties – l’émission est de 1968, bon cru pour la jeunesse, moins bon, sans doute, pour le gaullisme. Le réalisateur livre alors un aphorisme qu’eût pu dire Warhol : « la télévision est une radio qu’on regarde de temps en temps. »

Jazzer l’image

Averty aimait trop le jazz pour faire son intéressant lorsqu’il le filme en direct ou le capte en 16 mm puis en vidéo. La contradiction est apparente qui fait des innombrables émissions consacrées à la musique afro-américaine, qui repose sur le principe d’improvisation les seules sans aucun effet ou presque – si l’on excepte quelques fondus enchaînés, quelques changements de plans inattendus, quelques angles ou cadrages inhabituels. Daniel Humair a témoigné du total respect dont a toujours fait preuve Averty lorsqu’il a eu à transcrire un concert de jazz. Il ne s’est pas borné, comme on croit, au New Orleans, au mainstream ou aux vieilles choses pour lesquelles il avait de la nostalgie ou de l’affection mais s’ouvrait volontiers à la modernité. Pianiste amateur lui-même, il n’a jamais émis le moindre avis négatif sur la chose captée, tout au plus il a demandé à refaire certaines prises pour des problèmes techniques dues à la réalisation et non aux musiciens. Il a mis de côté les trucages pour valoriser les artistes. Son avis comptait moins que celui des jazzmen.

D’après Humair, avec trois caméras fixes, il filmait les festivals d’Antibes Juan-les-Pins sans effet visuel ornemental, sans effet de metteur en scène : « il orchestrait les images. » Des extraits de concerts de Ray Charles (1961), une carte postale du festival, Ella Fitzgerald faisant avec la bruyante cymbalisation des criquets ou le chant des cigales en 1964, inventant une « Cricket Song ». Dans un entretien à Au-delà de l’écran (1962), le jazzophile Averty répond : « La meilleure manière de respecter son public, c’est d’abord de faire l’émission qui vous plaise à vous d’abord. » Après avoir vu Sacha Distel en 1967 grattant sa six-cordes dans le style apollonien d’un Wes Montgomery, accompagné de l’orchestre de Louis Armstrong (qu’évoque sur scène Irakli Davrichewy), un extrait de Stéphane Grappelli, portrait rêvé (1960) nous permet de voir des manouches du clan Ferré jouant en plein air un morceau de Django, tandis que le fils de la légende du jazz hot, Babik, mime ses oncles et cousins en faisant un numéro d’air guitar avant l’heure.

Les émissions dites « dramatiques » ne le sont vraiment jamais, réalisées par JCA, que ce soit sa mythique série « bête et méchante », avec le professeur Choron, Les Raisins verts (1963-64), évoquée longuement par un des coproducteurs, Jean-Loup Dabadie, sa version personnelle d’Alice au pays des merveilles (1970), son téléfilm sur pellicule en noir et blanc, Un beau ténébreux (1971), d’après Julien Gracq, avec Pierre Massimi, dans le style « cinéma moderne » ou cinéma d’auteur (ab)usant du monologue intérieur délivré en voix off. Les variétés de la période yéyé n’ont pas pris de ride, qui lui permettent de jouer avec la profondeur de champ (cf. Françoise Hardy Bues, 1966), d’essayer le très gros plan (cf. Johnny et Sylvie, 1965). On regrettera que le magnifique clip de Marie Laforêt n’ait pas été montré, que les shows de Dalida ou de Zizi Jeanmaire aient été écartés, que le Parade (1980) avec Karin Averty n’ait pas été évoqué et que l’une des icônes d’Averty, l’élégant Guy Marchand, ait été omis. Le petit-fils de l’auteur de l’émission radiophonique Les Cinglés du music-hall a sobrement dit de son illustre aïeul : « Il lisait le journal et parlait peu. »

Et plus si affinités